Catherine David et Marion Tellier (LPL/AMU) viennent de publier un article dans le dernier numéro de la revue Les Langues Modernes qui propose des retours d’expériences et des solutions d’adaptation pour l’enseignement des langues en temps de confinement.

Référence :

Catherine David, Marion Tellier. Cours, cœur, corps au temps du Covid ou comment maintenir le lien à distance. Les Langues Modernes, Association des professeurs de langues vivantes (APLV), 2021, Confinement et enseignement-apprentissage des langues - 1. Confinement et langues : choc collectif et solutions, 4 (1). ⟨hal-03693203⟩

Article en texte intégral : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03693203

Le site Web de la revue : https://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article9374

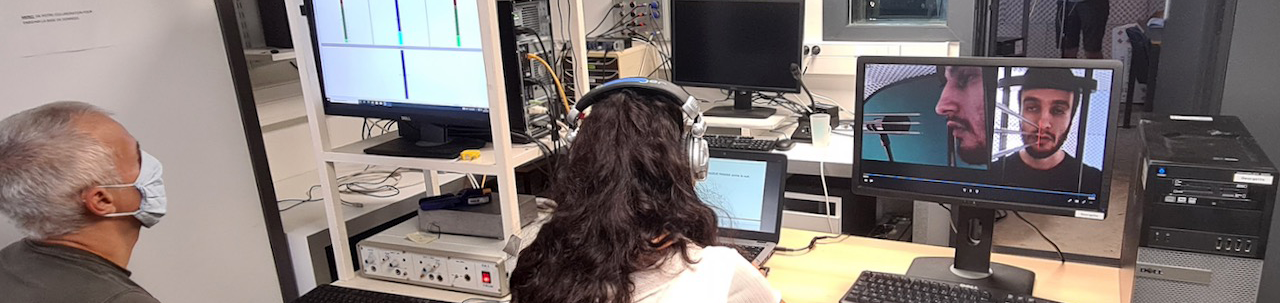

Résumé : L’épisode Covid nous a confinés derrière nos écrans bouleversant ainsi la dynamique et l’ambiance de classe. Nous avons œuvré pour maintenir le lien créé auparavant malgré ou grâce à la distance. Cet article relate une expérience vécue auprès d’étudiants multilingues dans des cours de FLE à l’Université d’Aix-Marseille pendant la période de confinement du printemps 2020. Il questionne l’utilisation des ressources multimodales pour garder le contact, enrichir les échanges et stimuler le plaisir d’apprendre ensemble. Il est structuré en trois parties : 1) la question de la scénarisation en ligne, 2) le maintien de la dynamique de groupe et 3) la place du corps et des sensations à l’écran.

Crédit images : Visioconférence photo créé par DCStudio - fr.freepik.com