Nous avons le plaisir de vous annoncer le dernier article réalisé par Auriane Boudin (doctorante LPL et première auteure de l’étude), Stéphane Rauzy, Roxane Bertrand et Philippe Blache du LPL ainsi que Magalie Ochs du LIS Marseille.

Par ailleurs, Auriane soutiendra sa thèse de doctorat le 20 novembre prochain qui a pour but de décrire le comportement des auditeurs et leur production de feedback à travers une approche interdisciplinaire.

Référence : Auriane Boudin, Stéphane Rauzy, Roxane Bertrand, Magalie Ochs, Philippe Blache. How is your feedback perceived? An experimental study of anticipated and delayed conversational feedback. JASA Express Letters, 2024, 4 (7), ⟨10.1121/10.0026448⟩. ⟨hal-04687738⟩

Lien vers la revue : https://pubs.aip.org/asa/jel/article/4/7/075201/3302959

Lien vers le texte intégral dans HAL : https://hal.science/hal-04687738

Résumé :

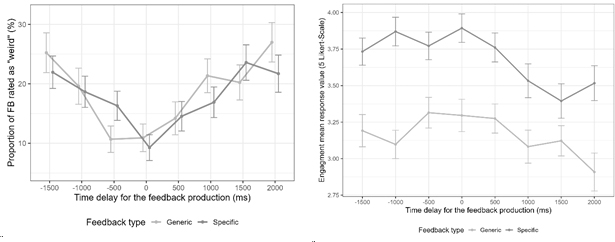

Cet article explore l'impact du délai de production des feedback (les réactions d'un interlocuteur en position d'écoute) sur leur perception. À partir d'extraits de conversations spontanées, des feedbacks ont été manipulés pour être anticipés jusqu'à 1,5 seconde, et retardés jusqu'à 2 secondes. Les participants ont ensuite évalué l'acceptabilité des feedbacks et l'engagement de l'auditeur. Les résultats montrent que 76 % du temps, les feedbacks sont jugés acceptables, mais l'engagement perçu diminue lorsque le délai dépasse une seconde.

Figure de gauche : Proportion moyenne de feedbacks évalués comme « non acceptables » pour les feedbacks génériques et spécifiques, par délai de production.

Figure de droite : Score moyen de l'engagement perçu de l'auditeur, sur une échelle de 1 (faible engagement) à 5 (fort engagement), pour les feedbacks génériques et spécifiques, par délai de production.

Crédits d’images : Auteurs (figures), JASA EL (couverture)