Nous avons le plaisir d’annoncer la publication par Brice Brossette – en tant que premier auteur et en collaboration avec d’autres chercheurs – d’un nouvel article dans la revue Journal of Experimental Child Psychology : Phonological Decoding and Morpho-Orthographic Decomposition: Complementary Routes During Learning to Read.

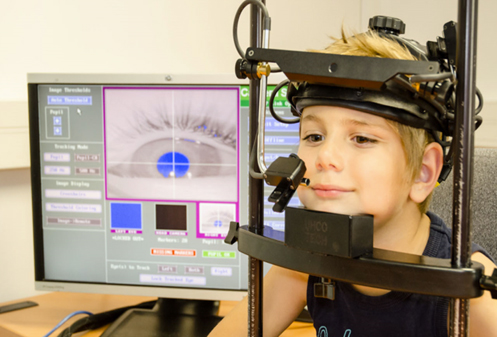

Brice est post-doctorant au LPL dans le cadre du projet DREAM financé par AMPIRIC visant à mieux comprendre les facteurs d’exposition à l’écrit des enfants au cours préparatoire (CP) afin de développer un programme de recommandations personnalisées pour l’apprentissage de la lecture. Ce projet est coordonné avec Stéphanie Ducrot (LPL/CNRS).

Référence : Brice Brossette, Élise Lefèvre, Elisabeth Beyersmann, Eddy Cavalli, Jonathan Grainger, Bernard Lété. Phonological Decoding and Morpho-Orthographic Decomposition: Complementary Routes During Learning to Read. Journal of Experimental Child Psychology, 2024, 242, ⟨10.31234/osf.io/qeynj⟩. ⟨hal-04421017v2⟩

Article en texte intégral : https://hal.science/hal-04421017v2

Résumé :

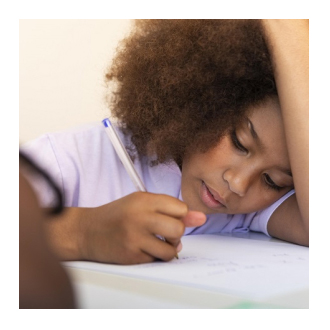

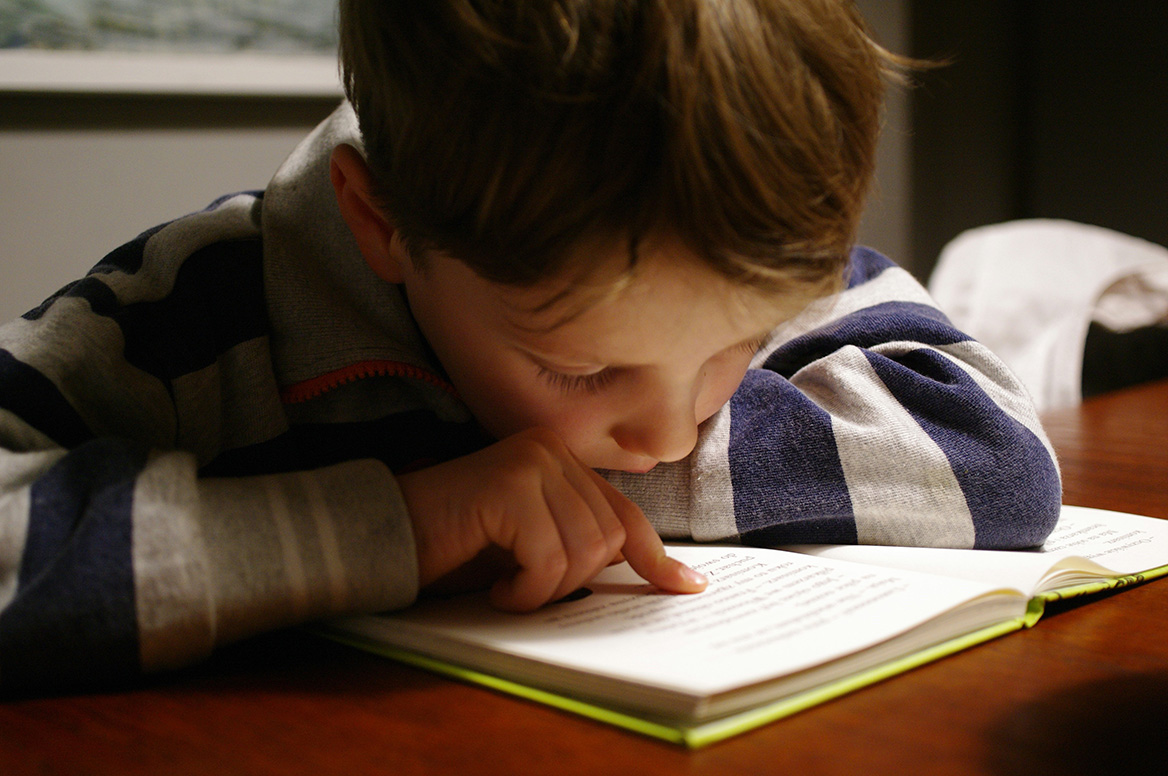

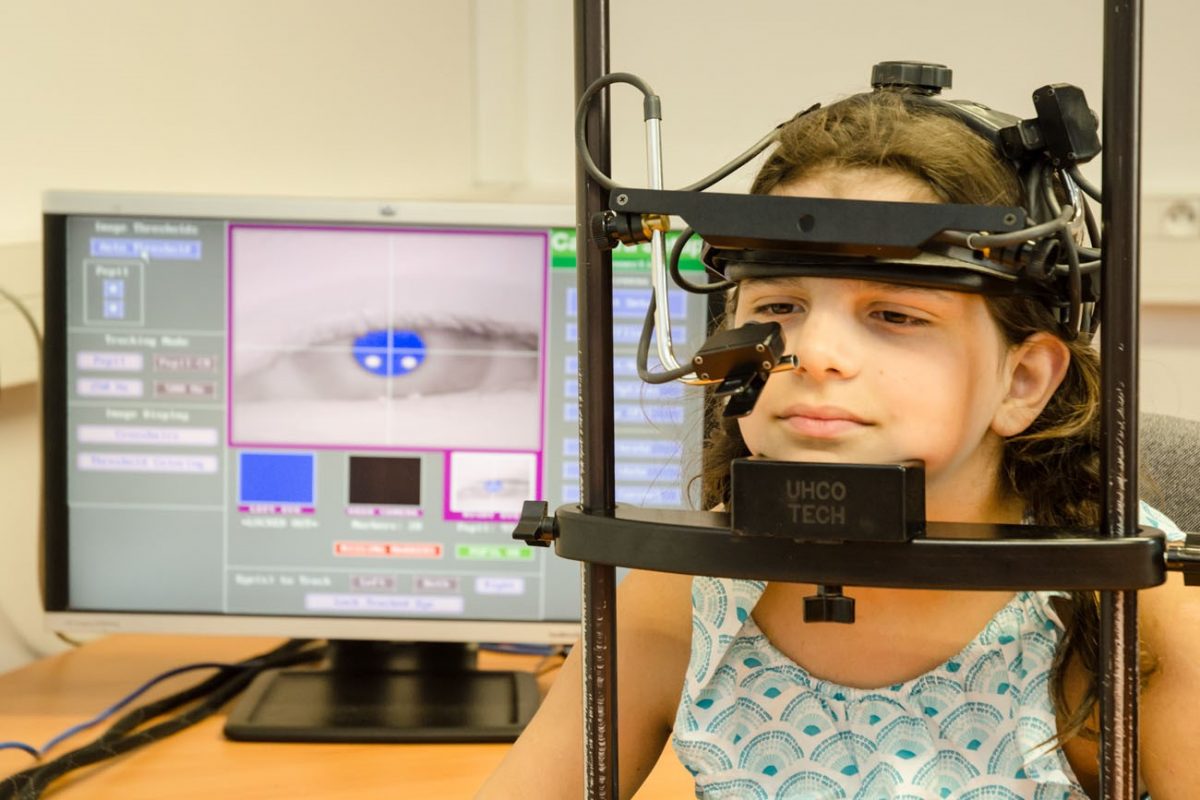

L'un des défis majeurs de l'apprentissage de la lecture réside dans la transition d'une lecture lente et séquentielle à une lecture rapide, parallèle et automatique. Au cours des premiers mois de cet apprentissage, les élèves acquièrent une première stratégie de lecture, nommée décodage. Cette stratégie implique l'apprentissage des correspondances entre les lettres et les sons pour reconnaître la forme sonore des mots connus de l’élève. Lorsqu'ils utilisent le décodage, les élèves ont souvent tendance à considérer à tort des mots qui sont phonologiquement valides, mais orthographiquement invalides comme étant de vrais mots (par exemple, « roze »). Cette propension, désignée sous le nom d'effet pseudo-homophone, diminue à mesure que l'enfant acquiert de l'expertise et développe une nouvelle stratégie de reconnaissance des mots écrits qui ne dépend plus d'une médiation phonologique. En outre, cette nouvelle stratégie présente l'avantage de s'adapter aux régularités de la langue écrite, notamment aux régularités morpho-orthographiques. Cette caractéristique se manifeste chez les élèves par une tendance croissante à considérer à tort qu'un pseudo-mot morphologiquement valide (par exemple, « visageable ») est un vrai mot par rapport à un pseudo-mot morphologiquement invalide (par exemple, « visagealle »). Cette tendance est désignée sous le nom d'effet d'interférence morphologique. Alors que les recherches antérieures ont abordé ces deux effets de manière distincte, la présente étude propose d'analyser l'évolution de ces deux phénomènes chez des enfants, du CP au CM2. Nos résultats dévoilent pour la première fois les trajectoires croisées des effets pseudo-homophone et d'interférence morphologique, confirmant ainsi les conclusions des études ayant examiné ces effets de manière séparée.

Photo de Michał Parzuchowski sur Unsplash