Nous avons le plaisir de vous annoncer la première étude publiée par Giulia Danielou, doctorante au LPL sous la direction de Clément François, en collaboration avec le CRPN et l’APHM. Elle vient de sortir dans la revue European Journal of Neuroscience dans le cadre du projet ANRJCJC BABYLANG porté par Clément François :

Référence : Danielou, G., Hervé, E., Dubarry, A.S., Desnous, B., François, C. Event-related brain potentials and Frequency Following Response to syllables in newborns and adults. European Journal of Neuroscience.

Article en texte intégral : https://doi.org/10.1111/ejn.70418

Résumé :

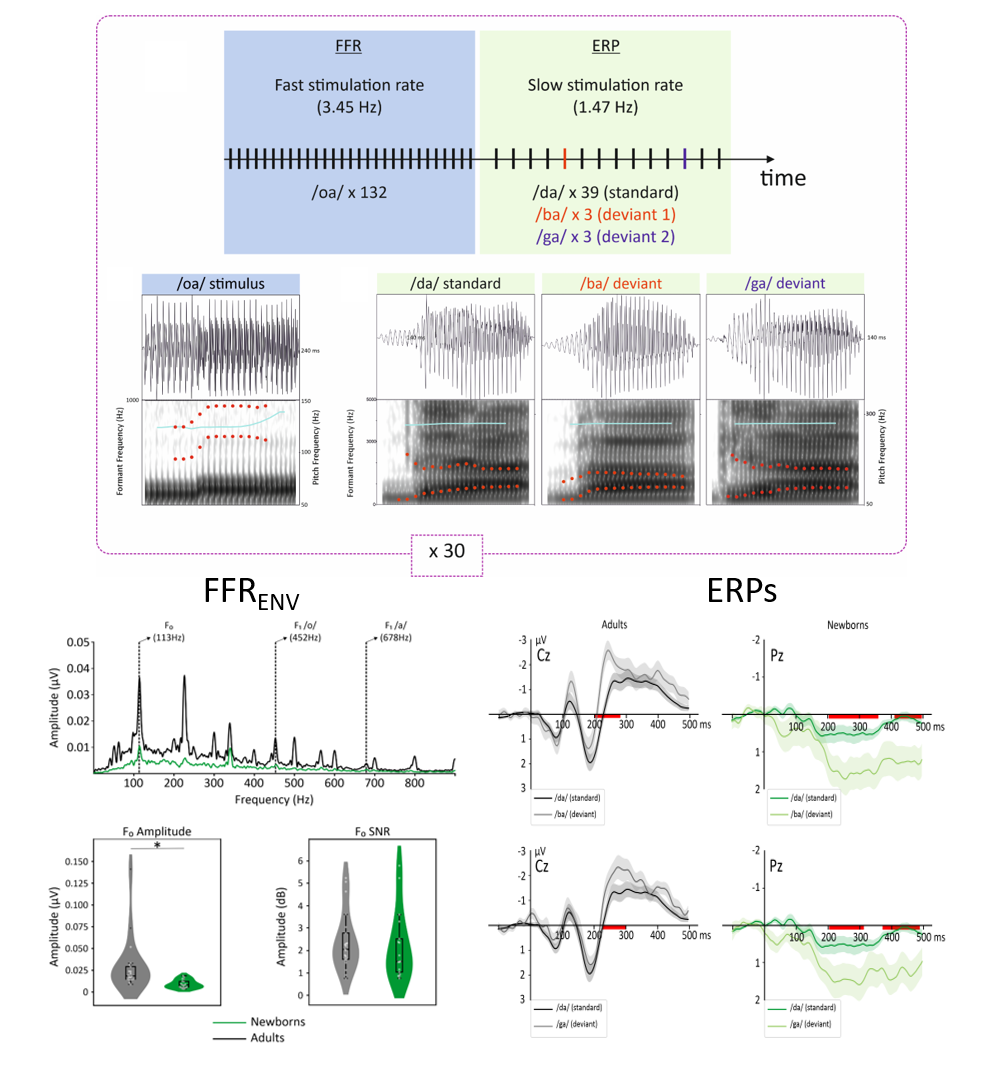

Dès la naissance, les bébés sont capables de distinguer les sons de la parole, une compétence essentielle pour apprendre à parler. Mais comment leur cerveau, encore immature, traite-t-il ces sons par rapport à celui des adultes ? Cette étude explore les mécanismes cérébraux qui permettent aux nouveau-nés et aux adultes de percevoir des syllabes comme /ba/, /da/ ou /ga/. Pour cela, ils ont enregistré les potentiels évoqués auditifs (ERP) et la Réponse de suivi de Fréquence (Frequency Following Response, FFR) chez 17 nouveau-nés de 3 jours et 21 jeunes adultes. La FFR reflète l’encodage des caractéristiques acoustiques des sons comme la fréquence fondamentale ou les formants, tandis que les ERP permettent de mesurer la réaction du cerveau à des changements de catégorie dans une séquence de syllabes répétées. Les résultats confirment que les bébés naissent avec un cerveau déjà sensible aux sons de la parole, mais que leur traitement est moins précis que chez les adultes. Cette étude confirme le rôle clé que l’expérience et la maturation cérébrale jouent dans l’acquisition du langage, ouvrant des pistes pour mieux cerner l’influence de l’environnement sur le développement cérébral.

Crédits d'image : Les auteurs