Plusieurs paramètres temporels et mélodiques sont présentés comme étant idiosyncratiques (i.e. propres à chaque locuteur) dans divers travaux, reflétant ainsi l’anatomie de chacun sur les signaux de parole. Or, même si l’analyse des paramètres idiosyncratiques pourrait suggérer une identification fiable des locuteurs dans les enregistrements vocaux, la voix et la parole d'un individu fluctuent constamment et sont particulièrement sensibles aux variations, même au fil d'une seule journée.

De nombreuses variations des paramètres temporels (débit articulatoire, modulation de débit articulatoire, gestion des pauses) et des paramètres mélodiques (fréquence fondamentale moyenne et variation de fréquence fondamentale) ont été observées dans les études en fonction du sexe du locuteur, de son âge, de sa qualité de vie, de son état émotionnel. D’autres facteurs, externes à la voix et la parole, influent également ces paramètres idiosyncratiques : la parole conversationnelle dans laquelle nous pouvons remarquer une potentielle adaptation des paramètres d’un locuteur à son interlocuteur ; le laps de temps sur lesquels sont enregistrés les locuteurs, pouvant provoquer des variations sur des enregistrements espacés d’une ou plusieurs années ou sur des enregistrements d’une durée importante pouvant provoquer de la fatigue vocale ; et enfin des variations propres à chacun, avec des locuteurs qui se démarquent des autres sur leur vitesse de parole ou la hauteur de leur voix.

A ce jour, une pluralité d’études fait ressortir les variations inter-locuteurs de ces paramètres mais le manque de connaissance sur les variations intra-locuteur persiste, principalement sur des enregistrements de parole spontanée, ce qui ne nous permet pas de comprendre les comportements vocaux des locuteurs.

L’objectif de cette étude est de regarder les variations inter et intra-locuteur de ces différents paramètres idiosyncratiques en parallèle avec les facteurs pouvant provoquer des variations dans la voix et dans la parole.

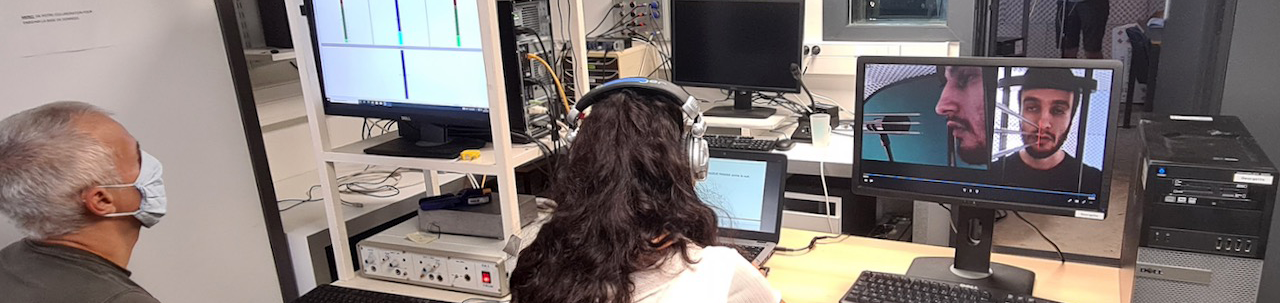

Nous étudierons ces variations à travers deux corpus : le Corpus Interactional Data (CID) qui contient 1 heure d’enregistrement de parole spontanée en interaction pour 8 dyades et le corpus Parole AdulTe A TRavers les Ages (PATATRA), un corpus longitudinal avec des enregistrements de parole contrôlée et spontanée annuels pour 11 locuteurs.

Nos résultats montrent que chaque locuteur est unique dans ses variations. Certains locuteurs affichent une grande variabilité sur certains paramètres tout en restant très stables sur d’autres. Ils peuvent également présenter des variations importantes par rapport aux autres locuteurs, tout en maintenant une stabilité dans les variations intra- locuteur. Par ailleurs, bien que certains locuteurs se démarquent sur un paramètre spécifique, cela ne concerne qu'une minorité d'entre eux.

Les variations inter-locuteurs sont nombreuses, quel que soit le paramètre analysé, et apparaissent surtout entre des locuteurs aux différences marquées, comme une vitesse de parole rapide vs. lente. Les variations de paramètres temporels sont proéminentes pour les locuteurs de PATATRA, montrant d’importantes différences entre les enregistrements annuels, ce qui n’est pas le cas lorsque l’on observe les variations des locuteurs du CID au cours d’une heure d’enregistrement. Les variations des paramètres mélodiques sont, quant à elles, largement présentes dans les deux corpus, montrant notamment d’importantes variations chez un même locuteur. Nous observons de nombreuses variations des paramètres temporels et mélodiques liées au style de parole lorsque nous comparons les enregistrements de parole spontanée vs. parole contrôlée dans PATATRA. Ces variations ne sont pas visibles lors de la comparaison des deux styles de parole (parties narratives vs. non narratives) dans le CID. Enfin, un effet de convergence est observé dans certaines dyades, bien qu'il ne soit pas systématique.