Séminaire de

Pablo Arias

(University of Glasgow)

Uncovering the causal impact of social signals in social communication

Mardi 12 novembre 2024, 10h

LPL, salle A001 (cafétéria) et EN LIGNE PAR ZOOM

Pour accéder au séminaire en ligne, cliquer sur le Lien Zoom

ID de réunion: 898 9074 6390

Code secret: 602908

Résumé :

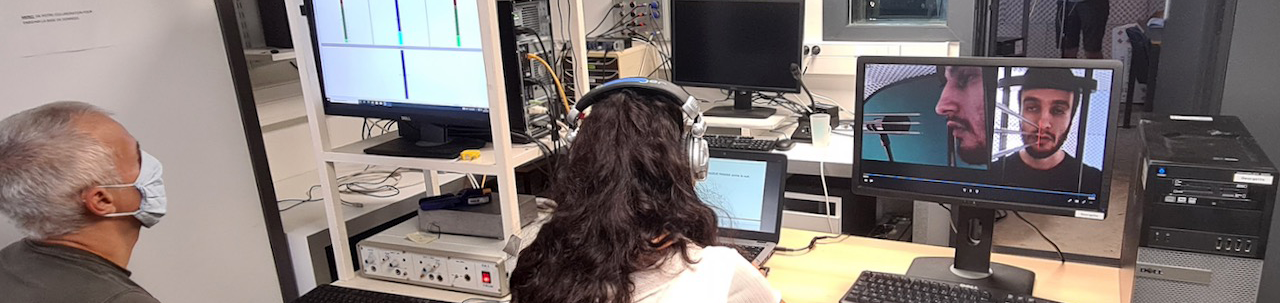

Human social interactions are the very basis of human communication. During interactions, individuals communicate a large and multimodal amount of information. A crucial part of the information is transmitted through the voice, which carries the semantic content, supported by vocal prosody. In parallel, facial expressions and gestures—such as smiles or nods—, transmit emotions and pragmatic signals, while signals such as gaze structure the interactions. However, understanding the contribution of these social signals to social communication has been a challenge for research studying real social interaction contexts. This is because, in interactions, researchers can only record—and not control—, the signals produced by individuals. To overcome these limitations, we created the experimental platform DuckSoup. DuckSoup is a video-conference platform, just as zoom, but where researchers can transform the voices and faces of individuals in real time with realistic transformation algorithms. I will show how we use this platform to uncover how specific social signals influence social dynamics. To do this, I will present experiments where we aligned or misaligned the smiles of individuals in real time during interactions with face transformation algorithms. Even though participants remained totally unaware that their faces were manipulated, aligned scenarios affected how much participants liked each other, as well as the multimodal propagation of social signals, compared to unaligned scenarios. I will conclude by presenting the potential of this methodology to understand the causal effect of social signals in social communication.

Séminaire ouvert à tout le monde