Vendredi 7 novembre 2025

Soutenance de thèse de

Dylan Michari

(LPL-amU)

Étude phonologique, historique et sociolinguistique des variétés d’anglais oral enseignées en France

Sous la direction de Sophie Herment (amU)

A 14h00 en salle de conférences B011 au LPL, Aix-en-Provence

Evènement ouvert à tout le monde

Jury :

Alice Henderson (Univ Grenoble Alpes)

Paolo Mairano (Univ de Tours)

Olivier Glain (Univ Jean Monnet Saint Etienne)

Jean-Louis Duchet (Univ de Poitiers)

Sophie Herment (amU)

Résumé FR :

L’anglais est aujourd’hui une lingua franca mondiale, parlée sur tous les continents et omniprésente dans le cyberespace. Elle est, de ce fait, la langue la plus convoitée dans les systèmes scolaires, en France notamment. Toutefois, enseigner une langue vivante étrangère implique de choisir un modèle oral à transmettre, partant un accent à véhiculer.

Aussi notre thèse poursuit-elle un double objectif. D’une part, elle analyse le traitement des variétés orales dans les documents institutionnels et para-institutionnels du XVIIe siècle à nos jours. D’autre part, elle examine les mesures dans lesquelles ce traitement se répercute dans les représentations, dans les préférences, et dans les productions orales des apprenants français.

Pour répondre au premier objectif, nous avons analysé les orientations qui nous ont été transmises au cours des siècles. Nous avons procédé à un dépouillement systématique de chacun des programmes scolaires d’anglais, notes et circulaires (de 1802 à 2025), de 262 rapports de jury des concours du CAPES et de l’agrégation (de 1842 à 2024), et de 62 manuels français de prononciation anglaise (de 1685 à 2025). Toutes les références, indications, recommandations et prescriptions variétales y ont été relevées.

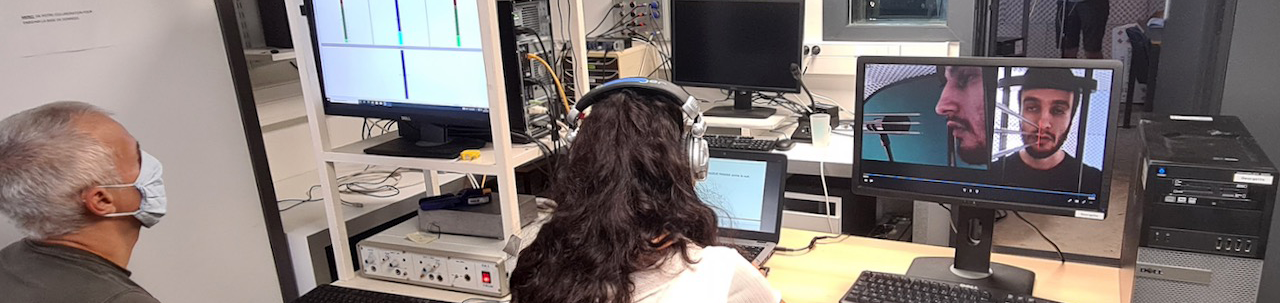

Pour répondre au second objectif, deux études complémentaires, menées sur des échantillons distincts, ont été conduites. La première est une enquête attitudinale auprès de 359 étudiants de l’enseignement supérieur français, destinée à recueillir leurs représentations et leurs préférences variétales. La seconde est une étude de perception portant sur les productions orales en continu de 25 apprenants, évaluées par huit juges-experts, dans le but de dresser leur portrait variétal, de mesurer la cohérence de leur accent et d’en apprécier l’authenticité.

Les corpus documentaires mettent en lumière une longue période de Pax Receiva, c’est-à-dire la prédominance exclusive de la Received Pronunciation dans la sphère éducative française. Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour voir émerger d’autres variétés, au premier rang desquelles le General American. Les rapports de jury, longtemps acquis au King’s English, affichent, à partir de la fin du XXe siècle, une apparente neutralité à condition que la cohérence soit respectée. Les programmes du secondaire, plus prudents, ne se sont presque jamais risqués à imposer une variété d’anglais, quoiqu’ils recourent systématiquement à la RP — conservatrice — dans leurs transcriptions phonologiques. Quant aux manuels français de prononciation anglaise, la RP y a été, et y est toujours, la variété de référence pour la quasi-totalité d’entre eux.

Les deux expériences convergent dans leurs résultats. L’enquête attitudinale confirme une domination des variétés britannique et américaine, la première l’emportant dans la quasi-totalité des préférences déclarées, tandis que les résultats de l’étude de perception montrent que la RP demeure la variété la plus présente dans les productions orales des apprenants, et tout particulièrement chez les futurs enseignants.

Nos résultats permettent de combler un vide scientifique en documentant l’évolution du traitement des variétés d’anglais oral dans les documents institutionnels et para-institutionnels français. Ils démontrent que la Received Pronunciation, omniprésente dans la sphère éducative, y apparaît le plus souvent sous une forme conservatrice, éloignée des réalités sociophonétiques contemporaines. De même, un fort décalage se dessine entre les orientations institutionnelles et les aspirations des apprenants français, de plus en plus exposés à une diversité d’accents dans leurs pratiques extrascolaires. Plus largement, notre thèse contribue à l’histoire de l’enseignement de la prononciation de l’anglais en France et ouvre des pistes de réflexion sur la place des variétés orales dans les textes officiels et dans la formation des enseignants.